如何借助云的能力,实现一个跨云高可用的网关?

背景分析

数字化转型下,企业上云已成必然。但业务规模扩大后,单一云厂商的风险逐渐暴露,因此我们设计云原生网关架构,始终以多云高可用为核心。

网关作为微服务的流量核心入口,还集成了流量管理、安全防护与全链路可观测能力。那该如何设计这一网关,才能充分发挥这些能力,真正实现多云高可用呢?

基于这一核心定位,我们可从集群适配、流量隔离等多个关键维度设计网关,以此充分激活其各项能力并筑牢多云场景下的高可用底座。

- 集群适配:随云环境精准选择网关类型

- 依托多云技术布局,网关采用 “集群类型对应” 的选型逻辑,确保网关与应用服务底层集群基础设施无缝衔接,避免跨云。

- 实例专属绑定:集群级隔离,精细化流量治理

- 每个集群独立部署专属网关实例,实现资源与流量严格隔离。

- 统一界面:屏蔽底层细节降低使用门槛

- 网关提供一体化可视化操作平台,将底层复杂技术完全封装,贴合 APP 快速迭代的业务需求。

- 云原生高可用:99.95% SLA兜底,支撑千万级访问

- 高可用性全权由云厂商保障,无需额外架构投入。

- 插件化安全:简化认证降低业务复杂度

- 登录、权限校验等通用安全逻辑以插件化形式预置于网关,完全剥离于 APP 业务代码,大幅降低开发成本

为什么一个K8S集群要部署一个网关?

- 服务隔离与安全边界

- 不同集群承载不同安全等级的业务,通过独立网关可实现网络层面的服务隔离,降低横向移动风险。

- 流量就近处理

- 在多云环境中,集群往往分布在不同地域或不同云厂商。为每个集群部署独立网关,可以实现流量的就近处理,减少跨地域、跨云厂商的网络延迟。

- 故障隔离

- 独立网关能有效隔离故障影响范围。如果一个集群的网关出现问题,不会影响其他集群的正常运行。

- 部署灵活性

- 为每个集群部署独立网关,可以根据集群的实际需求和业务特点,灵活配置网关参数和功能。

为什么选择直接对接云网关?

在确定了”每集群一网关”的架构模式后,我们又面临一个选择:是使用开源网关(如Kong、APISIX、Higress)自己部署,还是直接对接云厂商提供的网关服务?

经过对比分析,我们最终选择了直接对接云网关服务。而这一决策的核心依据,正是云网关服务自身具备的一系列契合我们需求的核心特性,具体体现在以下几个方面。

- 高可用性保障

- 云厂商的网关服务通常都经过了大规模的生产验证,可用性承诺一般在99.95%以上,还有专业的运维团队支持。

- 运维成本降低

- 功能丰富

- 弹性扩展能力强

- 与云原生生态集成

- 云厂商的网关服务与其他云服务深度集成,可以更好地发挥云原生的优势,提高开发效率和系统弹性。

架构分层

这是一套多云网关统一管理架构,旨在实现跨云服务商的网关资源集中编排与适配,解决多云环境下网关管理分散、运维复杂度高的问题。以下从架构分层、组件职责和价值三个维度展开介绍:

架构分层与组件解析

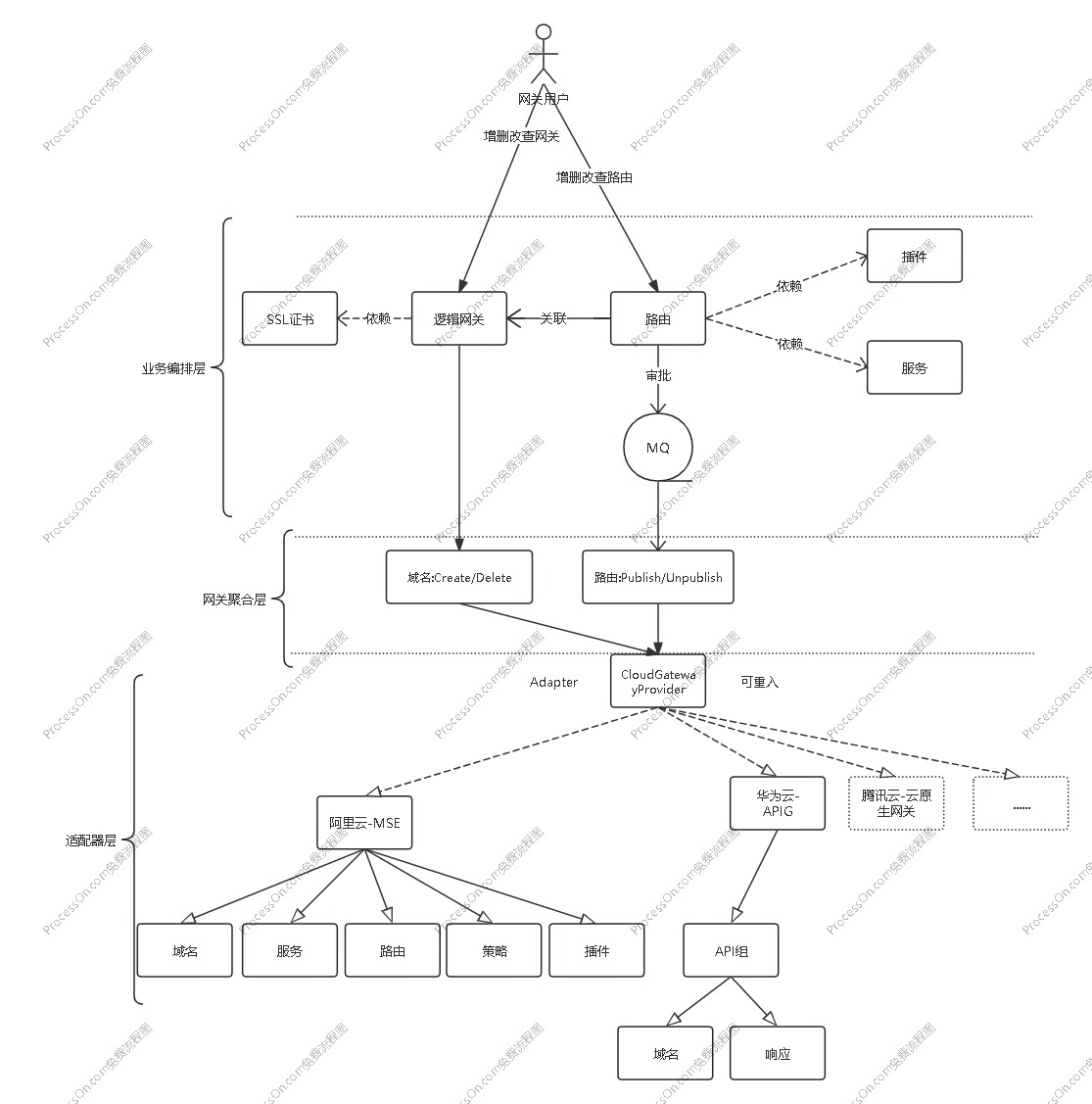

该架构分为业务编排层、网关聚合层、适配端层三层,各层职责明确且解耦:

1. 业务编排层:业务逻辑的“指挥中心”

- 用户角色:

网关用户是操作主体,负责对逻辑网关和路由执行“增删改查”操作。 - 核心组件:

逻辑网关:抽象网关的逻辑定义,依赖SSL证书实现安全通信,是业务侧对域名的逻辑抽象。路由:与逻辑网关关联,依赖插件和服务实现流量转发规则;路由的审批流程通过MQ(消息队列)异步处理,保障流程可靠性。

2. 网关聚合层:多云指令的“转换器”

- 承接业务编排层的操作指令,对

域名执行“创建/删除”,对路由组执行“发布/下线(Publish/Unpublish)”。 - 核心是

CloudGatewayProvider(Adapter),作为“中间桥梁”,将业务层的统一指令转换为适配多云环境的操作格式,实现多云指令的标准化。

3. 适配端层:多云资源的“执行器”

- 对接不同云服务商的网关服务,如

阿里云-MSE、华为云-APIG、腾讯云-云原生网关等,实现多云网关的“一管多”。阿里云-MSE:管理域名、服务、路由、策略、插件等资源,是阿里云生态下的微服务网关载体。华为云-APIG:通过API组管理域名、响应等,是华为云的API网关服务入口。腾讯云-云原生网关:适配腾讯云的网关产品,支持云原生场景下的流量管理。

架构价值

- 统一编排:业务侧通过“逻辑网关+路由”的模式,无需关注底层云差异,实现网关资源的集中化、标准化编排。

- 多云适配:通过聚合层和适配层的解耦设计,轻松对接阿里云、华为云、腾讯云等多厂商,避免“一云一套管理逻辑”的重复建设。

- 灵活扩展:插件、策略等组件支持自定义扩展,可根据业务需求灵活增强网关能力;适配端层的“…”节点也支持快速接入新的云服务商。

核心接口设计

抽象比具体更重要

在多云环境下,关键是要把不同云厂商API的差异藏起来,给业务层提供统一的网关管理能力。

核心接口

1 | // CloudGateway 核心网关接口定义 - 包含域名、服务、路由的CRUD操作 |

设计思路

- 统一抽象:不同云厂商的网关API差异很大,有的关注”域名”,有的主打”服务”。通过CloudGateway接口,我们把这些差异都藏在适配层下面,让业务代码不用关心具体是哪家云厂商。

- 工厂模式:用工厂模式创建不同云厂商的网关实例,后面要加新的云厂商时,直接加个case分支就行,不用改现有代码。实际落地时,这个设计帮我们省了不少对接新云平台的时间。

- 客户端管理封装:每个云厂商的SDK初始化方式都不一样,通过CloudClientManager接口,我们把这些复杂逻辑包起来,让代码更简洁,维护也更容易。

- 幂等性:我在接口中标注了”可重入”,这是从运维经验里总结的。分布式环境下网络不稳定,请求很容易重试。确保核心操作幂等,就能避免重复创建资源或状态混乱的问题。

- 按需实现:接口虽然覆盖了完整生命周期,但我们允许具体实现”按需实现”。实际落地时,确实有些云厂商的某些功能不完善,这种设计让我们能灵活应对。

- 错误处理要精细:专门定义了GatewayError类型,提供详细的错误码和信息。排查问题时,这个设计帮我们快速定位是哪个云厂商的哪个功能出了问题。

部署架构及高可用

经验总结

- 什么是架构?

- 架构的基本需求主要是在满足功能属性的前提下,关注软件质量属性,架构设计则是为满足架构需求(质量属性)寻找适当的“战术”(即架构策略)。

- 软件架构(及软件架构设计师)重点关注的是质量属性。因为在大量的可能结构中,可以使用不同的结构来实现同样的功能性,即功能性在很大程度上是独立于结构的,架构设计师面临着决策(对结构的选择),而功能性所关心的是它如何与其他质量属性进行交互,以及它如何限制其他质量属性。

- 多为运维考虑

- 设计架构不能只看开发方不方便,还要想长期怎么维护。我们选的方案让运维团队从底层维护中解放出来,能更专注于业务支撑。

- 保持技术中立

- 虽然用了云厂商服务,但通过抽象层保持中立,这样将来想换云厂商时,也能平滑迁移,不会被一家绑定死。

- 别过度设计

- 简单能落地的方案才是最好的!先解决核心问题,再慢慢完善。